9月28日の「TBSひるおび」(生放送)

土下座要求への備え

「土下座要求への備え」

■業務をしていると、些細なミスや勘違いによって顧客の怒りに触れることが少なくない。時にはその怒りが暴力的なものとなり、業務に支障が出るケースもあります。リスクマネジメントの観点から、こうしたトラブルに備えて“イザという時”どうするかの手順をあらかじめ決めておく必要があります。『備えあれば憂いなし』備えがないから憂いてしまい、心が折れてしまう原因となるのです。

「辞めてしまえ!」「土下座して謝れ!」などと、凄まれると“強要罪”や“業務妨害罪”に該当してすぐに警察が逮捕できるのではないのか?

講演の際、元刑事の私に対して期待交じりに質問を受けますが、答えは「NO」です。

何らかの原因で興奮した相手が怒鳴り声をあげただけでは、まだ犯罪の領域ではなく直ぐには警察の介入は望めません。警察的な言葉で説明すれば「犯罪の構成要件」が足りないのです。それでは現場はどうすれば良いのでしょうか?

先ず、対応する側が「土下座はできません」「無理です」明確に“断る”ことが必要です。

そのうえで、断ってもなおしつこく付きまといや過大な要求が続けば“施設管理権限”に基づいて注意と警告を実施しなければなりません。

即効性は(拍子抜けするかもしれ)ませんが次のような手順で対応します。

■対応手順「お願い」・・「注意」・・「警告」・・「通報の予告」・・「警察通報」

① 先ずは静かにするようお願いする (他の顧客さんに迷惑がかかるから)

「他の人に迷惑になるので、静かにしてください」

② 静かにしない場合は再度注意 (管理権限を有する者として迷惑行為を放置できない)

「先ほどもお願いしましたが、静かにしてください」

③ 注意に応じない場合は警告する (業務妨害罪に該当することを警告)

「これ以上騒がれると業務に支障が生じます」退去を促す

④ 警察を呼ぶことを告げる( 退去勧告と警察通報の予告)それでも騒いで退去しない

「静かにして(退去)いただけない場合は、警察を呼びます」

⑤警察へ通報 (緊急を要する場合は“110番”、緊急性がなければ“#9110”)

誰がどのように通報するか具体的に決めておき、所轄警察署に事前相談する事も重要

※また、トラブル発生時は、複数の人間が最優先で対応するように手順を決めておく。

こうした手順を経てこそ「不退去罪」や「威力業務妨害罪」の構成要件に該当してくるのです。

最近の講演や研修ではロールプレイングを取り入れることが多く、みなさんから「いきなり理不尽なことを要求され、大声でまくし立てられたら頭が真っ白になった」といった意見や、逆に「ロープレがリアルで結構ムカついてキレかけた」などの感想を頂戴します。

ロールプレイと分かっていても、聴講者の顔が真っ赤になり手に汗をかいている様子はよくわかります。組織は「バックアップ態勢」で現場をフォローし、個人は「ギブアップ耐性」を鍛えて、いつ何が起きるか分からない“リスク社会”に備えてほしいと思います。

8月13日「BSスカパーのクイズ番組“ダラケ”」に出演しました

8月13日「BSスカパーのクイズ番組“ダラケ”」

8月7日「TBS白熱ライブ“ビビット”」に出演しました

8月7日「TBS白熱ライブ“ビビット”」に出演し、

本日7月23日「TBSニュース23」に出演しました

本日23日の「TBSニュース23」

理不尽な怒りを伴うクレームへの対処法

医療機関で働いていると、小さなミスや勘違いによって患者さんや家族の怒りに触れることが少なくない。時にその怒りが暴力的なものとなり、業務に支障が出るケースもある。近年、コンビニエンスストアの店員などに土下座させた写真をインターネットに投稿して逮捕者が出るといった事件が何度も発生しており、医療機関も決して他人事ではない。

こうした理不尽な要求があった場合、医療現場はどのように対応するのか。

「理不尽」――。この言葉を辞書で調べると、「道理に合わないこと。また、その様」とある。つまり、物事の正しい筋道、人として行うべき正しい道からそれているということだ。簡単にいえば、「あの人、ちょっと違うんじゃない?」と感じることを、あたかも、当たり前のように行う「自己中な人」と言っていいかもしれない。

世の中には、理不尽なことをしたり、言ったりする人がたくさんいる。あなたの身の回りにも、思い当たる人が何人かはいるはずだ。

こうした「理不尽な人」との対応は、神経をすり減らし、あなたの幸せな時間と精気を奪い取るモンスターである。

ところが、現代社会のモンスターたちは、見た目は「普通の人」と変わらない。モンスターというと、その言葉の響きから極悪人を連想するかもしれないが、いま日本列島を席巻しているモンスターのほとんどがネットやSNSなどを利用して腕力が強くなった一般市民である。

モンスターの多くは、過剰な権利意識と併せて被害者意識(被害妄想)をもち、自分が常識はずれなモンスターであることすらわかっていない。

しかも、社会的な弱者である患者の立場により生じる過大な要求は、事実上、野放しの状態である。私たちは、こうした現実で業務を行っていることを自覚して自己防衛するほかない。

■2025年問題は既に始まっている~いつのまにかモンスター化した団塊世代~

団塊世代が後期高齢者になる「2025年問題」は早くから問題視され、抜本的対策が必要だと指摘されている。一般的には、医療費などの社会保障費の急膨張による、医療・介護のサービス体制の見直しについて語られてきた。

しかし、医療の現場ではすでにクレーマー対応の悩みは前倒しされ、既に深刻な問題になっている。

○「孫に何かあったら、どうするんだ!」

突然、ひとりの老人が医療機関大声を張り上げた。そのすぐ横では、泣きべそをかく幼児を母親があやしている。

看護士が慌てて駆けつける。「申し訳ありません。大丈夫ですか?」

老人は顔を真っ赤にして叱責する。

「大丈夫なわけがないだろう。こんなに泣いているじゃないか!」

一見したところ、子どもに外傷はなく、涙を拭った痕はあるものの、すでにケロリとしている。子どもが足をばたつかせて遊んでいるうちに、椅子から転げ落ちたらしい。大騒ぎするほどのことではない。

ところが、老人はつかみかからんばかりの剣幕である。若い看護師はなにがなにやらわからず、オロオロするばかりだ。

八つ当たりとしか思えない老人の振る舞いだが、見かけはこざっぱりした、優しそうな好々爺だ。いったい、なにが老人を怒らせたのだろうか?

じつは、こんな背景があった。この老人は70歳を間近に控え、ひとり暮らし。以前は、家庭で「フロ(風呂)、メシ(飯)、ネル(寝る)」としか話さないような亭主関白だったが、定年後、熟年離婚という形でそのツケが回ってきた。

彼自身、このわびしさは身にしみてわかっている。普段は孤独感や老いに対する恐怖心には蓋をして、なんとか平穏に暮らしているが、ちょっとしたきっかけで、そのやるせない思いを暴発させてしまうのである。

しばらく会っていない孫が風邪をひき、不安な母親と同行して病院にきたのである。頼りにされている充実感とともに大きな期待感を抱く。それだけに、受付のちょっとした不手際も許せない。

「待合が不衛生で汚れている。すぐにきれいにしなさい」子ども向けの絵本が少ないな」

「一時間待っているのに、まだ名前を呼ばれない」

団塊世代などに多いのが、寂しさを埋め合わせるように「説教魔」になるパターンだ。

日常感じている不満が些細なきっかけで爆発し、烈火の如く怒り狂うのも不自然ではない。

今、私がクレーム対応の指導をするなかで強く感じているのは、“シルバーモンスター”が増えていることである。かつて仕事人間で合った老人が、リタイアした今、激しい競争社会で身につけた交渉力を武器に相手を論破しようとするが、そのバイタリティとは裏腹に鬱屈した感情を抱え込んでいる人が少なくない。

年末の繁忙期、混みあう医療機関ではあれこれクレームをつけ、長時間にわたって持論を展開する男性の対応に追われていた。

「こんなところに医薬品を積んでおいては危険じゃないか。ほかに倉庫を確保すべきだね」

「そろそろ施設のリニューアルが必要じゃないか。院内にコンビニも導入したほうがいい」

まるで「水戸黄門の世直し」気取りである。言っていることは間違いではないが、その多くは理想論に過ぎない。一方、医療機関側としては煩わしく思いながらも、患者満足の精神からむげにはできない。

この男性は「困った患者さん」の典型だが、彼の心も寂しさでいっぱいだ。自分の存在価値を他人に認めてほしいが、ちっとも認めてもらえない。家人に話しを聞いてもらいたくても、忙しい現役世代から愚痴っぽい話しは敬遠される。その満たされない思いの代償を求めているのである。

昨日、フジテレビ「みんなのニュース」に出演しました

6月4日フジテレビ「みんなのニュース」に出演しました。

過剰なクレームが日本社会に蔓延して、対応する人が疲弊している問題が取り上げられました。

当社の援川聡が出演し「不安な社会情勢の中では、地に足をつけて丁寧にクレーム対応する必要性を強調しました」

クレームが人を疲弊させ、メンタルヘルスに影響を及ぼすのは、絶対的な満足も納得もない中で満足度を追求し、

相手に納得させようとするプレッシャーによるところが大きいと言えます。

ただ、対処のしようがないクレームもありますし、絶対に納得しない人もいるということを理解しているだけでも

メンタルヘルスへのダメージは軽減できるといえます。

5月27日より日経メディカル Onlineで、 クレーマー患者やその予備軍への適切な対応、勘所としてモンスターの攻撃を“上手に”かわす方法を紹介していくことになりました。

日経メディカル Onlineで、クレーマー患者やその予備軍への適切な対応、勘所としてモンスターの攻撃を“上手に”かわす方法を紹介していくことになりました。

■第1回配信の一部

テレビやインターネットの情報を基に診療方針に意見したり、待ち時間や医療者の態度に文句を言って理不尽な要求をするといった「困った患者」が増えています。特に、一見真面目そうな普通の人がいきなり怒りを爆発させて、医療機関に理不尽な要求をしたり、医療従事者に暴力を振るうケースが増えているようです。

最近、普通の人と犯罪者の境界があいまいになり、医療機関でも一見、普通の患者が「モンスターペイシェント」に変身することが多くなっています。モンスターというと、言葉の響きから極悪人を連想するかもしれませんが、そう呼ばれるうちのほとんどは、元々は善良な一般市民です。そこで私は彼らを「ホワイトモンスター」と呼んでいます。巷にあふれるトラブルの多くは、ホワイトモンスターによって引き起こされているのです。

こうした患者が出てきた背景には、医療機関の立場が変わり、サービスが重要視されるようになったことがあります。現代社会では、サービスを受ける側が便利さに慣れているため、待たされることを許容できないなど、我慢の利かない人間が増えているのです。医療機関の競争が激しくなり、各施設が患者満足度を追加すればするほど、満足のハードルが高くなり、不満が増えます。便利な世の中になるほど不満を感じる人が増えるという図式は、現代社会のゆがみと言えるでしょう。

4/24 NHK「おはよう日本」で援川聡の活動が特集されました

2014年4月24日午前7時台の、NHK「おはよう日本」で援川聡の活動が特集されました。

理不尽で自己中心的なクレームが増えている件

理不尽で自己中心的なクレームが増えている。プライドが高くインテリ型の「筋論モンスター」や定年退職した団塊世代「シルバーモンスター」などだ。

担当者を疲弊させる要因は彼らとの直接的な対応だけではない。些細なミスや対応の遅れが、スマートフォンおよびソーシャルメディアを通じて瞬時に広められてしまう“二次被害”も多数発生している。

加えて、メディアや世間の目は、企業や行政機関、病院などの「組織」に対して厳しく、ひとたび問題が生じると「ブラック企業」の烙印を押され、バッシングの対象になるケースは少なくない。

一方、個人であれば、消費者、市民、患者というひと括りの「弱者」となる。企業・組織は、社会性や公共性を意識して弱腰にならざるをえず、業績にも大きな影響を与えてしまう“超リスク社会”の到来だ。

●体制、構えを変えて対策

こうした中、企業や組織にはクレーマーを見極めるスキルと、初期の個人対応スキル、組織対応力を身につけるリスク回避能力が求められている。

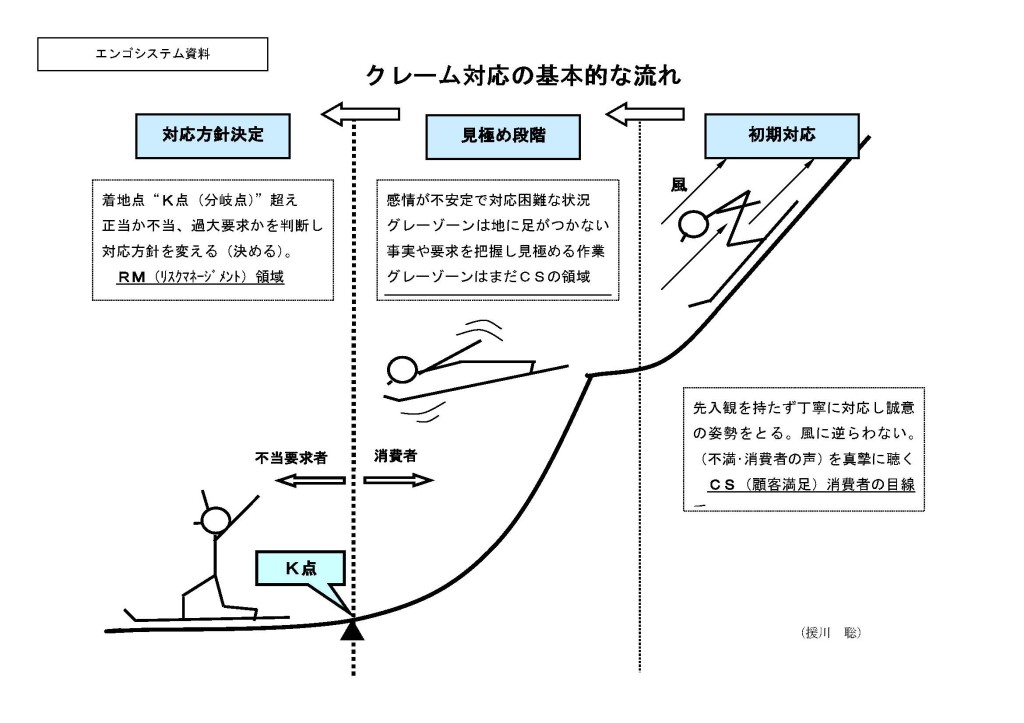

クレーム対応のプロセスを、スキーのジャンプ競技に例えると。

まずは「ホワイトゾーン」、前屈みの低姿勢で風の抵抗を抑える。クレームでは、まずは誠意を持って対応することで相手の興奮を鎮め、大火事を防ぐ初期対応が必要だ。

次に「グレーゾーン」、落下の恐怖と戦いながら風に乗りますが、これは、相手の実態を把握するプロセスにあたる。正体を見極めるまでは、地に足がつかず、ハラハラ、ドキドキが続くが、正体を見極める(着地)までは安易に判断をしない。

そして、着地したときに、危険ライン「K点」を越えているかどうか。越えているなら、「クレーマー対応」に切り替える。以下で、各プロセスでの対策を解説する。『別図参照』

初期対応で必要なテクニック

“D言葉”を封じ“S言葉”を使う

増殖するモンスターは、ある日突然、襲い掛かってくる。「責任者を出せ!」、「インターネットに書き込むぞ!」という怒鳴り声。だが、“大声で怒鳴る”という理由だけで“理不尽な要求をするモンスタークレーマー”と決めつけた対応をしてしまうと、企業や製品、サービスの問題点を見落としてしまうことになりかねない。

ホワイトゾーンでは「性善説」から入り、少しでも顧客の怒りを抑え、問い合わせをしてきた目的と内容を聞き出す努力が必要だ。

そのために必要な初期対応のテクニックが“傾聴と共感”だ。相手の主張を素直かつ冷静に聞き、非があれば丁重にお詫びする姿勢で臨まなければならない。

初期でありがちなミスが、「だから」「ですから」「でも」という“D言葉”を使って、自分たちの論理で反論や言い訳すること。これでは、「言いくるめられてたまるか」と闘争心を刺激してしまう。

加えて、クレーマーは逃げようとするほど追いかけてくる。担当者に逃げ腰な姿勢を感じとると、怒りのトーンが上がり、攻撃を強めるからだ。子羊を演じながら、「そうなんですね」「失礼しました」「すいませんでした」などの“S言葉”を使い、事実確認に徹するのがコツだ。メモをとりながら5W1Hの事情聴取をすれば、しっかり実態を把握することができるはずだ。